Cantar es una expresión de alegría y… de amor

Hablar de fe es a menudo un argumento complejo y arriesgado.

Lo es porque la fe es la relación del hombre con Dios, y ésta es una relación personal, que cambia de persona a persona. En el fondo, el Señor nos conoce profundamente a cada uno de nosotros, y encuentra un modo distinto de tocarnos y amarnos.

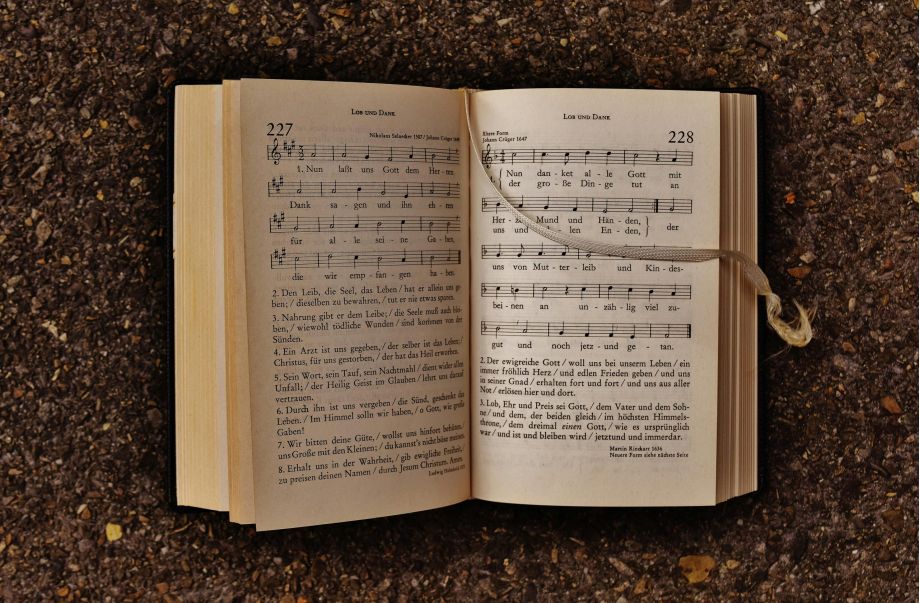

Además, a veces es difícil encontrar palabras para transmitir la auténtica alegría del encuentro amoroso con Dios, pero para ello nos puede ayudar la bella música, que por su esencia es capaz de expresar algo del misterio del amor de Dios por nosotros y de nuestro amor por Él.

San Agustín, en el Sermón 34, afirmaba que «cantar es una expresión de alegría y… de amor». Al elevar alabanzas a Dios expresamos el deseo natural de todo ser humano de glorificarlo con cantos de amor; por eso es espléndido cantar durante la celebración eucarística o en la oración de la liturgia de las horas.

«Cuando me acuerdo de las lágrimas que me arrancaban los cantos de la Iglesia en los primeros tiempos de mi fe recobrada, y de la emoción que todavía hoy me suscitan no los cantos, sino las palabras cantadas, si se entonan con voz clara y la modulación más adecuada, reconozco de nuevo la gran utilidad de esta práctica». En este pasaje del libro décimo de las Confesiones, el obispo de Hipona se refiere a los himnos ambrosianos que oía cantar al propio san Ambrosio, que contaba entre sus carismas el de una marcada sensibilidad y habilidad musicales. La experiencia personal que San Agustín tuvo con la música sacra le afectó profundamente.

Si lo pensamos detenidamente, probablemente cada uno de nosotros ha sentido crecer su corazón al cantar o escuchar algo en particular; es natural, porque la música contribuye, con su belleza, a alimentar y expresar la fe, y por tanto a celebrar la gloria de Dios.

También es significativo el relato de la conversión de Paul Claudel (1868-1955), poeta francés, que tuvo lugar mientras escuchaba el Magnificat durante la oración de Vísperas en la catedral de Notre-Dame de París: «en aquel momento se produjo el acontecimiento que domina toda mi vida. En un instante mi corazón se conmovió y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal elevación de todo mi ser, que, después de aquello, ningún razonamiento, ninguna circunstancia de mi agitada vida pudo sacudir mi fe ni tocarla».

A través de la música el Señor nos habla, nos toca, nos enamora, nos eleva hacia Él; es un gran don que hay que aprovechar y valorar. No malgastemos nuestros oídos con músicas que no comunican, que no dicen, que nos ensordecen y no nos abren a la Divinidad; elijamos la música bella, la que se escribe con el corazón, la que nos llega al corazón, sobre todo cuando está destinada a ser una ayuda para la oración.

Cómo no recordar uno de los sueños más famosos de la historia de la humanidad: mientras Jacob huye de su hermano Esaú tras privarle del derecho a la primogenitura, decide pasar la noche al aire libre, coge una piedra para usarla de almohada, se duerme y sueña: «soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahveh estaba sobre ella, y que le dijo: Yo soy Yahveh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia…» (Gen 28,10-12). Al despertar, Jacob toma la piedra utilizada como almohada y la planta en el suelo como una estela, diciendo: «¡Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía!». Esa escalera, que los ángeles olvidaron llevarse, es la escala musical, capaz de unir la tierra con el cielo.

Escuchemos buena música y, como Jacob, llenemos nuestras casas, nuestras iglesias y nuestras calles de piedras de encuentro con el Señor Jesús, que también nos habla a través de la buena música.